Workshop organized by Prof. Dr. Dana Jalobeanu

1-2. Dezember 2025, Technische Universität Nürnberg

Eingeladene Referenten: Gideon Manning (Claremont Graduate University), Oana Matei (Western University Vasile Goldis, Arad), Grigore Vida (Institute of Philosophy of the Romanian Academy, Bucharest)

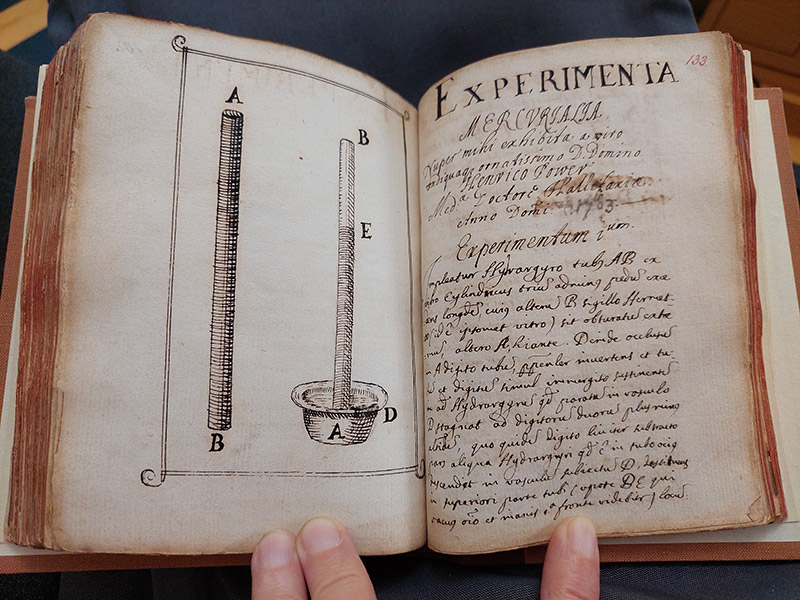

Henry Power ist eine der unterschätzten Persönlichkeiten der wissenschaftlichen Revolution. Sein einziges veröffentlichtes Buch, Experimental Philosophy (London, 1664), wurde oft zitiert, war weit verbreitet, aber selten Gegenstand von Diskussionen; und es wurde nie in einer modernen Ausgabe neu aufgelegt. In der Sekundärliteratur wird er als Randfigur in der Entstehung der frühen modernen Wissenschaft dargestellt, als jemand, der zu früh starb, bevor seine Ideen in die intellektuelle Arena der Mitte des 17. Jahrhunderts gelangten. Und doch sind sich viele einig, dass Powers Leben und Werk sowie die Netzwerke, an denen er beteiligt war, uns viel über sich wandelnde intellektuelle und praktische Allianzen und die Aufbruchstimmung im Bereich des Wissens verraten. Tatsächlich lassen sich einige der wichtigsten experimentellen Projekte des 17. Jahrhunderts auf Power zurückführen. So war er beispielsweise der Erste, der das Gasgesetz (d. h. das Boyle-Gesetz oder Boyle-Mariotte-Gesetz) entdeckte; er war ein früher systematischer Mikroskopiker; er beteiligte sich aktiv an dem Versuchsprogramm, das darauf abzielte, Schwankungen der Schwerkraft nachzuweisen; und seine Arbeiten über Magnetismus, Erzeugung und Empfindlichkeit von Pflanzen hinterließen erkennbare Spuren in den Debatten des späten 17. Jahrhunderts. In jüngster Zeit haben sich Wissenschaftler auf Powers humanistische Methoden des Lesens, Schreibens und Sammelns von Zitaten konzentriert und die Aufmerksamkeit auf sein umfangreiches Archiv gelenkt.

Diese Konferenz hat zum Ziel, die Komplexität von Henry Powers „Experimental Philosophy“, ihr Genre, ihre Struktur und ihre Quellen zu untersuchen. Was verbindet Powers Untersuchungen zu spontaner Entstehung, Pneumatik, Magnetismus und Gravitation? Wie entwickelte er seine Ideen und entwarf sein Werk? Was ist „philosophisch“ an der „Experimental Philosophy“? Wie wurde sein Werk aufgenommen, und was sagt uns diese Rezeption über die verschiedenen Strömungen der Naturwissenschaften zu jener Zeit?

Genauer gesagt könnten Referenten darüber reflektieren, wie die für die experimentelle Philosophie so charakteristische eigentümliche Mischung aus Baconismus und Kartesianismus zu verstehen ist. Wo lagen die Quellen für Powers besondere Form des Atomismus? Was war der intellektuelle Hintergrund (und welche Fragen) seiner Diskussionen über „Geister“ und seiner Überzeugung, dass Lebewesen als eine Art „Destillierapparate“ funktionieren? Gibt es in Powers Werken wirklich einen Konflikt zwischen Cartesianismus und Neoplatonismus, oder müssen wir andere Quellen und Einflüsse berücksichtigen? Was zählt in der experimentellen Philosophie als „Beobachtungen”? Welche experimentellen Techniken werden in dem Buch verwendet? Welche Darstellungsweisen werden verwendet; allgemeiner gesagt, warum unterscheiden sich Powers mikroskopische Experimente so sehr von denen Hookes, die nur ein Jahr später veröffentlicht wurden? Was genau „leisten“ Experimente bei der Konstruktion seiner „experimentellen Philosophie“?

Wenn Sie sich für einige dieser Fragen interessieren, kommen Sie am 1. und 2. Dezember nach Nürnberg, um mit uns über Henry Power und die experimentelle Philosophie zu diskutieren. Bitte senden Sie bis zum 30. Oktober eine Zusammenfassung von 500 Wörtern an daniela.jalobeanu@utn.de.